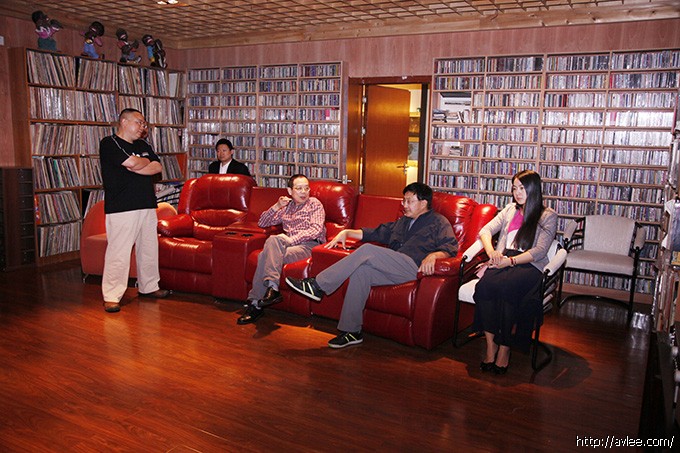

2014年11月17日《三联生活周刊》主编朱伟和深圳华侨城股份公司总裁助理曾辉一行到访十八子集团世界发烧音响博物馆

2014年11月17日,《三联生活周刊》主编朱伟先生和深圳华侨城股份有限公司总裁助理曾辉先生一行到访十八子集团世界发烧音响博物馆。

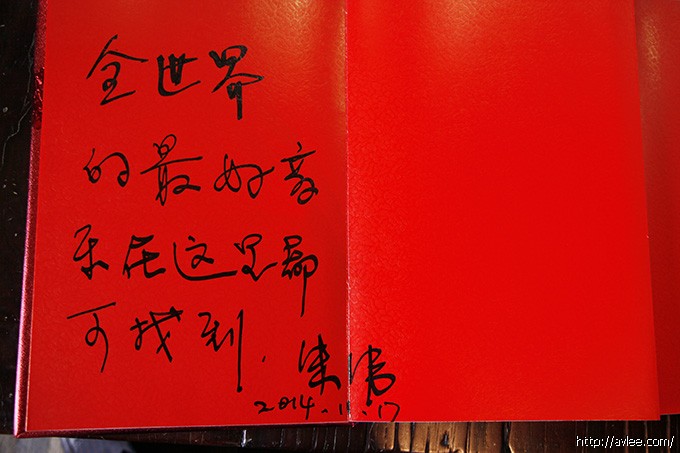

以下文字来自朱伟先生的新浪微博:

早饭后即去李积回家。你想象他的唱片规模,怎么也不为过。他的秘书说,好东西都在他家里,博物馆是大家都能看的,所以要先去他家。

一进门就见刚买回成箱唱片,打开都是银圈版CD。随后就带着一间间看他的“三宫六院”。五百多平米的別墅有七个听音室。每一间房都是四壁的黒㬵或CD架,中间还杂乱堆放。应接不暇。他一间接一间带你走,都是配不同的顶级音响,在一间房听一耳朵。我随便从架上抽几张Philips的,其中有我喜欢马里纳指挥圣马丁的徳沃夏克小夜曲,试听一下。发觉他大部分房的配置都以听爆棚音乐为主,表达弦乐丝绸般质感优秀的少。

太多了。真是唱片之海。

隨后到他音响博物馆,又是二十多间听音室,还有摆滿各种顶级器材的一间间房及堆满CD、黑㬵没折封的箱子。隨便打开一箱黑㬵,他说是从德国人手里收的,都是套装黑胶。还有从国外图书馆全套接收,已做了编目的CD。二楼展示的是TAS全套的发烧黑胶,三百多张,他说是国外藏家成套让给他的,100万人民币。

他说,他是一个守护者,现在就是不断地收,以不让这些东西流失。国外的第二、第三代将老一辈收藏品出售,现在都开始流到中国。挣了钱换回这些音乐财富,确实也富了中国。

我问他至今花了多少钱?他说没算过,但他已经预支了三年的收入,还有欠债。如能银行贷款,欠债也无妨。购回这么多唱片,也可说是国家财富。

这个音乐海洋的利用是一个问题。博物馆不应是仓库,应有系统的构建。我建议他每个听音室按照音响系统的特征分为一个个主题,如交响曲、室内乐、独奏曲、爵士、摇滚,港台、大陆流行歌手,每个主题都精选一些唱片,可供人选听。他说,关键是没人整理分类。所以分类是个问题。没分类整理,有多少内容都不淸楚。发动音乐学院音乐史专业的学生做志愿者吧。把它们窝在杭州一个小地方可惜了。

文化部其实应支持一下这样有特色的民间博物馆,拨点款,帮助他完成整理利用,这两百万唱片要能造福于爱乐者多好。对西方古典音乐的如此壮观的收藏,整理好了,也是我们保护全世界音乐文化遗产的一大贡献吧。